教えてあげる!法律にいさん

09/19

Sat

2015

弁護士保険制度の発展とその可能性 -日弁連シンポジウム-

日本弁護士連合会が民間の保険会社と協定を結び、弁護士との無料電話相談サービスが付いた弁護士費用を負担する日本で始めての保険が誕生しました。協定にあたり、日弁連シンポジウムにて様々な議論が行われましたので、ご紹介致します。

2001年6月に司法制度改革審議会意見書が発表されたことを受けて着手された司法制度改革においては、刑事司法改革は相当程度進んだが、民事・家事・商事をはじめアクセス費用、証拠の充実、判決の執行、行政訴訟改革、司法基盤整備などの分野には手付かずの課題も多く、国民・市民から見て利用しにくい、満足がゆかないという声も多い。

これらの課題について、国内・国際的視点から、社会・経済活動を支える真のセーフティネットとして機能しているのかどうか検証し、民事司法を利用しにくくしている原因に迫り、改革の方向性を探る。

| 日時 | 2014年6月20日(金) 18時~20時30分(開場17時) |

| 場所 | よみうりホール(千代田区有楽町1-11-1 読売会館7階) |

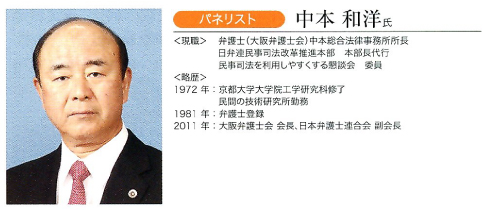

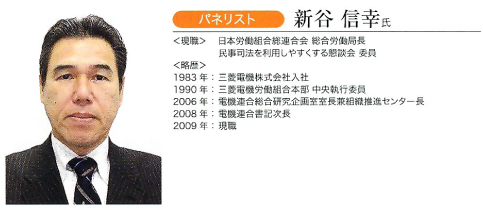

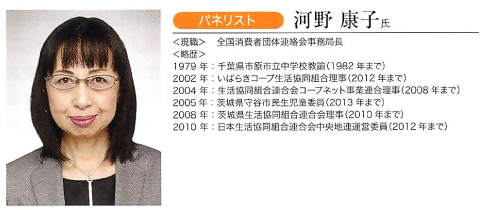

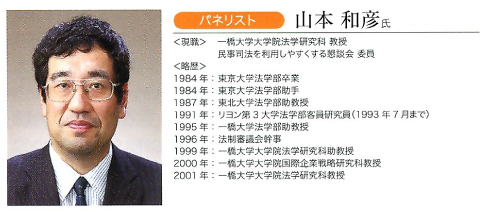

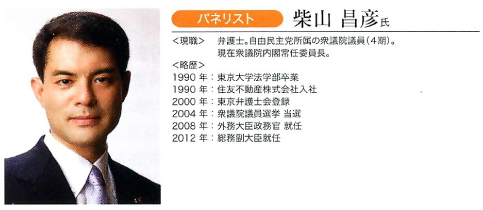

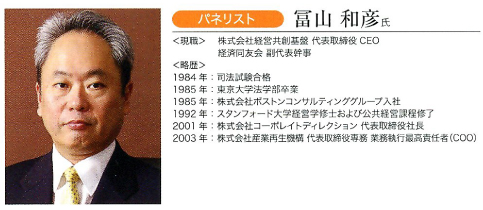

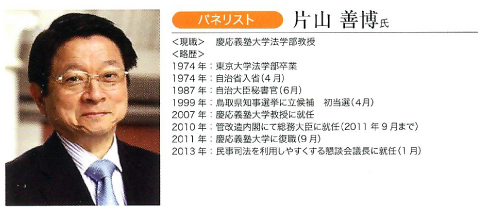

| 内容 | 総合司会 菊間千乃 (弁護士・第二東京弁護士会) ■第一部 オープニングメッセージ 村尾信尚 (NEWS ZERO メーンキャスター ・ 関西学院大学大学院教授) ■第二部 パネルディスカッション 片山善博 (慶應義塾大学法学部教授) 柴山昌彦 (自由民主党 衆議院議員) 小川敏夫 (民主党 参議院議員) 冨山和彦 (経済同友会 副代表幹事) 河野康子 (全国消費者団体連絡会 事務局長) 新谷信幸 (日本労働組合総連合会 総合労働局長) 山本和彦 (一橋大学大学院法学研究科教授) 嶌 信彦 (ジャーナリスト) 中本和洋 (日弁連民事司法改革推進本部本部長代行) |

| 主催 | 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本弁護士連合会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

シンポジウム「いま司法は国民の期待にこたえているか~我が国の民事司法の現状と課題~」に、多くの皆様にご参加頂き心から御礼申し上げます。

15年前に始まった我が国の司法制度改革において、刑事分野では裁判員制度が実現し、今取調べの可視化などの検討も進んでいます。しかし、民事分野では、改革が進んでいません。そのため、実際に民事裁判を経験された方へのアンケート結果によると、民事裁判が利用しやすく、満足のゆくものだったとの回答は約2割しかありません。多くの国民は、民事裁判が利用しにくいと感じています。

人々の暮らしや企業活動に伴って生ずる紛争を、公正で透明なルールに基づき、利用しやすい制度によって解決することは、市民と企業、そして社会にとって大切なことです。

このシンポジウムが民事司法の改善、改革につながる大きな契機になる事を願ってやみません。

2014年6月20日

|

日本弁護士連合会 会長 村越 進 |

第一東京弁護士会 会長 神 洋明 |

|

東京弁護士会 会長 髙中 正彦 |

第二東京弁護士会 会長 山田 秀雄 |

|

第26回司法シンポジウムプレシンポジウム 実行委員長 菊地 裕太郎 |

|

| ● 司法改革豆知識【基本編】 |

| ■ 司法制度改革審議会 21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基板の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを目的として、1999年に内閣に設けられた審議会。座長は、佐藤幸治京都大学名誉教授(当時)。 |

■ 民事司法を利用しやすくする懇談会 司法制度改革推進計画の閣議決定から10年を経過した2013年1月に、民事司法の分野において積み残された課題を整理し、関係諸機関に対し民事司法改革諸課題について問題提起と提言を行うことを含め、改革の実現に向けた取り組みを進めるために、経済団体、労働団体、消費者団体、学識経験者、日本弁護士連合会により設立された懇談会。2013年10月30日に最終報告書を取りまとめた。 |

| ■ 司法制度改革審議会意見書 司法制度改革審議会が2001年6月12日に取りまとめた「司法制度改革審議会意見書-21世紀の日本を支える司法制度」と題する意見書。知的財産高等裁判所の設置、裁判員制度の導入、行政事件訴訟法の改正、ADR制度の充実などの提言を行った。当時の小泉内閣は、同月15日に、司法制度改革審議会意見を最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし、速やかにこれを推進するための所要の作業に着手することを閣議決定している。 |

■ 日本の民事裁判制度に関する意識調査(民事訴訟利用者調査) 民事訴訟法学者が中心となる民事訴訟制度研究会が、訴訟経験のある市民に実際に訴訟を利用してみて訴訟手続や訴訟関係者、訴訟制度等についてどのような感想を持ったかを尋ねた調査。司法制度改革審議会が2000年に行った民事訴訟利用調査と同様の調査として2006年に実施され、その継続調査が2011年に実施されている。 |

| ■ 司法制度改革推進計画 2002年3月19日の閣議決定により、司法制度改革審議会意見(2001年6月12日)の趣旨に則って行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し政府が講ずべき措置の全体像を示すなどしたもの。なお、同日に、日本弁護士連合会も「日本弁護士連合会司法制度改革推進計画-さらに身近で信頼される弁護士をめざして-」を公表している。 |

■ 日本司法支援センター(法テラス) 総合法律支援法(2004年6月公表)に基づき政府が設立した法務省所管の独立行政法人。愛称は「法テラス」。法テラスは、弁護士等によるサービスをより身近に受け入れられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関する事業を行うことを目的としている。 |

| ● 司法改革豆知識【わかりにくい司法用語編】 |

| ■ 司法アクセス 市民が法によって解決すべき課題に直面した際に司法制度や法律家に接触することの可否をいい、容易さや障害の有無が議論される。狭義には、地域における物理的な障害に着目して裁判所施設や法律事務所の偏在が議論の対象とされることがあるが、広義には市民が法的な課題に直面した場合に法的な解決を求めることの容易さ全般について議論の対象となる。司法制度改革審議会意見書では、「裁判所へのアクセスの拡充」として、利用者の費用負担の軽減、民事法律扶助の拡充、裁判所の利便性の向上、被害者救済の実効化という課題について、「弁護士へのアクセス拡充」として、法律相談活動等の充実、弁護士報酬の透明化・合理化、弁護士情報の公開という課題について提言がなされている。 |

■ 非常駐支部 裁判官や検察官が常駐していない裁判所支部をいう。非常駐支部では、本庁又は他の支部に所属する裁判官や検察官が出張して裁判が行われるため、裁判の開廷日が限定され、開廷日に事件が集中するために十分な審理時間が確保されないなどの弊害が指摘されている。全国の裁判所の支部203ヶ所のうち、裁判官が常駐していない支部は46ヶ所、検察官が常駐していない支部は128ヶ所(法曹資格を持たない副検事すら常駐していない支部は31ヶ所)にのぼる(2010年現在)。 |

| ■ 弁護士ゼロ・ワン地域 全国の裁判所(本庁50ヶ所・支部203ヶ所)の管轄地域のうち同地域内に法律事務所を設置する弁護士の数がゼロ又は1名である地域をいう。地域内において利害が対立する当事者2名の双方が弁護士に依頼することが出来る基盤を整備するために弁護士2名未満の地域の解消が課題とされ、日弁連は、弁護士の過疎・偏在の解消という観点からゼロ・ワン地域の解消に努めてきた。1993年当時、弁護士ゼロ・ワン地域は、74ヶ所であったが、弁護士会員の特別会費を原資とする日弁連ひまわり基金法律事務所を始めとする公設事務所の設置などの施策の効果もあり、2011年に弁護士ゼロ・ワン地域が解消した(その後、再び弁護士ワン地域が発生したものの2013年11月に再び解消している)。 |

■ 司法基盤整備(司法予算を含む。) 司法の制度整備とあわせて、司法における人的・物的な基盤の整備が課題となっている。日本弁護士連合会は、2003年10月に「裁判官及び検察官の倍増を求める意見書」において10年間で2300人の増員を求めているが実現していない。裁判官・検察官の非常駐支部の問題や地方裁判所支部や簡易裁判所の拡充が課題となる地域も存在する。裁判所における法廷、調停室、待合室、親子面会交流のための専用室等の新設・増設の必要性も唱えられている。司法予算についても諸外国に比して著しく低額であるとの意見がある。 |

| ■ 法律扶助・訴訟救助 法律扶助とは、裁判を受ける権利(憲法第32条)を実質的に保証するために経済資力が乏しく裁判その他の法律上の保護を受けられない者に対する公的援助制度をいう。民事訴訟法第82条は、勝訴の見込があるが、訴訟に関する費用を支払う資力がない者等を対象として、裁判所の決定により裁判費用等の支払猶予を認めている(訴訟救助)が、当事者が依頼した弁護士の報酬が対象とされないことから援助として不十分であり、利用実績も乏しい。我が国の法律扶助事業は、日本弁護士連合会が中心となって設立した財団法人法律扶助協会と全国各地の弁護士会及び弁護士により発展してきたが、総合法律支援法に基づき法テラスがその一部を引き継いだ。国の法律扶助の予算としては、総合法律支援法における法律扶助事業費として180億円(2013年)が計上されている。 |

■ クラスアクション 集団訴訟のうち、たとえばある商品の被害者など共通の法的利害関係を有する地位(クラス)に属する者の一部が、特段の授権なくして、そのクラス全体を代表して訴えを起こすことを認める訴訟形態をいう。日本では、日本版クラスアクション制度として、2013年12月、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)が成立し、今後3年以内に施行されることとなる。 |

| ■ 権利保護保険(弁護士保険) 権利保護保険とは、市民が法的な紛争に直面した場合に、その解決のために必要な弁護士費用等を保険給付として支払うもの。現在は、自動車保険(共済)、火災保険、傷害保険の特約(弁護士費用特約)として、各損害保険会社、共済協同組合から販売されている。平成26年4月現在、14の損害保険会社、共済協同組合が日本弁護士連合会と協定を結んでいる。なお、日本は、ドイツ・イギリス等の諸外国と比べて、権利保護保険の普及率が低く、その対象範囲も狭いため、今後の普及、発展が課題となっている。 |

■ 損害賠償制度の課題 不法行為による損害賠償については、加害者に被害者が被った損害を賠償させることにより、仮に加害行為がなかったとした場合の状態を回復させること(填補賠償)により被害者を救済し、もって将来の不法行為を防止すると解されているが、現在の裁判例による損害賠償額(特に精神的損害)については低廉に過ぎると指摘、損害賠償額の予測可能性を確保するための基準や限度が必要であるとの指摘などがある。 |

| ■ ADR(裁判外紛争解決手続) 裁判外紛争解決手続の種類として、あっせん、調停、仲裁がある。あっせんとは、あっせん人が間に入って当事者同士の協議の場を設けるが、原則として当事者自身の交渉により解決を図るものをいい、調停とは、第三者である調停委員が当事者双方の言い分を聞いて、妥協案を示すなどして当事者双方の合意による解決を図るものをいい、仲裁とは、裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁委員に判断を委ねる旨の仲裁契約の締結を前提に仲裁委員が提示する拘束力のある裁定により解決を図るものをいう。司法機関が行う民事調停、家事調停など、行政機関(労働委員会、国民生活センターなど)が行うもの、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づき紛争解決機関の認証を受けた民間機関(日本弁護士連合会交通事故相談センター、業界団体、消費者団体など)が行うものなどがある。 |

■ 証拠・情報収集手段の課題 訴訟における証拠や情報は、訴訟の当事者が探し出し、法廷に顕出すべきこととされている。現行法において、当事者照会や弁護士照会などの制度があるが、証拠や情報の収集手段として不十分であるとの指摘がある。 |

| ■ 労働審判制度 個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判官2名が組織する労働審判委員が審理し、原則3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とする制度。司法制度改革の一環として2006年4月1日から開始された。労働審判委員会は、事案の解決のために適宜調停を試みるがまとまらない場合には労働審判を行う。当事者が意義を申し立てると労働審判は効力を失い、事件は訴訟に移行する。 |

■ 強制執行制度の課題 勝訴判決を得たにもかかわらず、債権を回収できない例が多く、執行制度の拡充が課題として指摘されている。現在の運用では、預金口座の差し押さえのためには取引銀行及び取扱店舗を知り得る手段が限られている。財産開示手続の改善の必要性についても指摘されている。 |

|

第26回司法シンポジウムプレシンポジウム プログラムより |

民事上の法的紛争を抱えた市民のうち「裁判所を利用しよう」とか「弁護士に相談しよう」と思う人の割合は、現状ではきわめて少ないと言われています。「裁判所は近寄り難い」「弁護士の敷居が高い」から始まって、「裁判は時間がかかる」「費用負担が重い」「裁判でも証拠が隠されて、事実は解明されない」「判決をとっても、その結果が実現されない」等など、民事裁判への市民の不満が強いのが現実です。

また、少子・高齢化の急速な進行や、離婚や未婚の母の増加など家族関係が複雑・多様化しているなかで、成年後見の事件、親子の面会や養育料をめぐる事件、虐待やDVがらみの家事事件などが急激に増加しています。ところが現状は、「家庭裁判所はこれらの事件の急増に適切に対応できていない」という市民や弁護士の声が噴出しています。

民事裁判や家庭裁判所を利用する当事者の目線から現在の司法の課題を整理し、それを克服する具体的な運用および制度上の改革案を提言します。そして、その改革案を提言だけで終わらせることなく、実現するための道筋を考えます。

| 日時 | 2014年9月20日(土)10時30分~18時 |

| 場所 | 弁護士会館2階講堂「クレオ」 |

| 内容 | 第1部 民事裁判を利用しやすくするために~費用、時間、充実審理、判決・執行など~〔10時30分開始予定〕 民事裁判の現状分析(報告) パネルディスカッション 藤村 啓(弁護士、元東京高等裁判所部総括判事) 三屋 裕子(元日本バレーボール協会理事) ほか 第2部 いま家庭裁判所に求められる役割と機能の充実〔13時45分開始予定〕 現状分析と提言~家裁の実情、当事者の声、オーストラリアの実務から~ パネルディスカッション パネリスト 近藤 ルミ子(弁護士、元東京家庭裁判所所長代行) 二宮 周平(立命館大学教授) 山口 恵美子(家庭問題情報センター常務理事、元家庭裁判所調査官) 金澄 道子(弁護士) コメンテーター 泉 房穂(明石市長、弁護士) 第3部 改革提言を実現する道筋(パネルディスカッション) 〔16時55分開始予定〕 パネリスト 泉 徳治(弁護士、元最高裁判所判事) 井田 香奈子(朝日新聞論説委員・司法担当) 片山 善博(慶応義塾大学教授、元鳥取県知事) |

| 主催 | 関東弁護士会連合会 東京弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会 |

2014年9月20日 |

| ・ | 自分が抱える問題が弁護士に相談するべき案件かわからないこともある。 |

| ・ | どのくらいの費用がかかるかわからない、高い請求書が来そう(弁護士が何をしてくれるのか、どんな費用でどんなことが出来るのか情報(広報)が足りない。例の日弁連のテレビCMを知る人は誰もいなかった) |

| ・ | 気軽に相談(ちょっと聞いてみたい)ということが難しそう。 |

| ・ | 民事訴訟は、財務処理に必要と思われる期間内での費用対効果に見合う解決が見込めなさそう。 |

|

9/38 |

|

| アメリカ | 6,083件 | イギリス | 2,498件 | フランス | 2,609件 |

|---|---|---|---|---|---|

| ドイツ | 1,909件 | 韓国 | 2,024件 | 日本 | 690件 |

| (各国の「民事訴訟事件」の定義については、三木浩一編『金銭執行の実務と課題』97頁(青林書院、2013年)参照) | |||||

|

11/38 |

民事訴訟制度研究会編「2011年民事訴訟利用者調査」(商事法務、2012年)

|

実際の訴訟のうち、最高裁判所によって情報提供された5,832件から抽出した2,406人についてアンケートをし、785件の回答を得たもの |

|

問10 裁判が開始されるにあたって、ためらいやできれば避けたいという気持ちはありましたか はい 46.7% |

|

問10-1 裁判を避けたいと思った理由 時間がかかると思ったから 73.8% 費用がかかると思ったから 72.2% 世間体が悪いと思ったから 20.1% |

|

問14 裁判(地裁のみ)を終えて、かかった時間をどのように思いますか 長い(やや長い+長すぎる) 44.2% 合理的範囲 34.0% |

|

問14-1 かかった時間が長いと思ったのは、次のどの段階でしょうか 裁判になってからの全体が長い 63.5% 全体的に、期日と期日の間 44.5% |

|

第三回迅速化検証報告書では、審理期間長期化の原因として、裁判官一人あたりの手持ち件数の多さや法廷の不足が原因となっている可能性が示唆されており、裁判官の増員、法廷の増設といった裁判所の人的・物的条件整備が強く望まれるところである。 |

|

13/38 |

|

問11 今回の裁判が始まった時点で地方裁判所での裁判が終わるまでにどのくらいの費用がかかるか事前に予想はつきましたか。 全く予想がつかなかった 38.2%(2006年調査 48.4%) |

|

問11-1 (ある程度は予想がついた、はっきり予想がついた人の)情報源 弁護士 79.5% 自分の経験 22.5% 書籍 7.9% インターネット 5.7% |

|

一層の広報努力の必要性 |

|

18/38 |

|

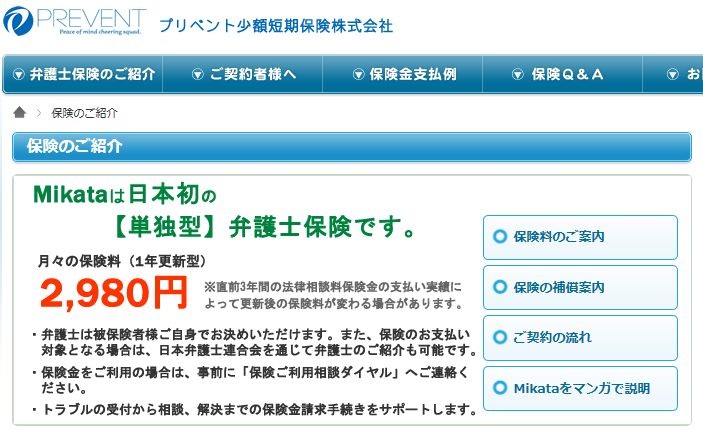

プリベント少額短期保険株式会社 日本初の単独型弁護士費用保険「ミカタ」 |

|

|

2013/ 05/29 「ミカタ」販売開始 08/08 申込1000件突破 12/10 申込3000件突破 2014/ 03/28 申込5000件突破 06/09 申込7000件突破 |

|

19、20/38 |

|

2014年2月12日―6月18日実施 回答総数1113名

| 1 | 民事訴訟に費用がかかるから 41.3% |

| 2 | 市民が民事訴訟にどれくらいの費用がかかるかわからないから 38.3% |

| 3 | 民事訴訟に時間がかかるから 44.5% |

| 4 | 市民が民事訴訟にどれくらいの期間がかかるかわからないから 29.6% |

| 5 | 依頼者にとって民事訴訟に伴う労力的負担(証拠収集や裁判所への出頭など)が大きい 32.9% |

| 6 | 勝訴が見込めるだけの証拠収集手段が乏しいから 32.8% |

| 7 | 予想される認容額が少ないから 24.9% |

| 8 | 勝訴しても執行などの制度に不備があり回収が見込めないから 51.9% |

| 9 | 勝訴しても相手方に資力がなく回収が見込めないから 60.3% |

| 10 | 裁判所が遠かったり開廷日数が限られたりするから 6.9% |

| 11 | 身近に弁護士がいないから 15.8% |

| 12 | 裁判所の敷居が高いと思われているから 25.7% |

| 13 | 弁護士の敷居が高いと思われているから 29.7% |

| 14 | 市民に、弁護士の業務に関する情報が不足しているから 24.2% |

| 15 | 市民が訴訟提起による相手方との対立を嫌うから 31.0% |

| 16 | 市民が訴訟提起は世間体が悪く、多くの人に知られると困ると考えているから 25.3% |

| 17 | その他 11.9% |

| 18 | 無回答 0.6% |

|

21、22/38 |

~幅広い分野に適用する弁護士保険における弁護士及び弁護士会の関わり方について~

日弁連協定会社等が扱う弁護士保険の多くは交通事故事案でしたが、2014年11月に、ほぼ全ての法的紛争を対象とする商品を販売する保険会社とも協定しました。紛争分野が拡大することで、弁護士会の弁護士紹介制度は大きな転換期を迎えています。将来、弁護士報酬の多くが保険で支払われるような時代が来るはずです。市民、保険会社、弁護士にとってあるべき弁護士保険を作ることは、憲法上の裁判を受ける権利の真の実現に役立つはずであり、海外調査の成果を取り入れつつ、今から議論しておく必要があります。

主なテーマとして、以下のものを中心に提案等を行います。

① 初期相談を実施している弁護士会での経験を踏まえ、各弁護士会の参加に向けたノウハウ。

② 専門分野を含む弁護士紹介の在り方とその可能性。

③ 過去の報酬を巡る問題と解決方法、今後の方向性。

④ この保険に特有な手続上の紛争を解決するための仲裁機関設立。

⑤ 将来の取組としての中小企業向け保険の在り方。

当分科会に参加される皆さんと力を合わせ、より良い弁護士保険制度の確立を目指したいと思います。

| 日時 | 2015年10月16日(金) 10時00分~10時30分 全体会 前半 10時40分~16時30分 分科会 17時00分~18時15分 全体会 後半 |

| 場所 | ホテルグランヴィア岡山…全体会、分科会の一部(第1~第3分科会) 岡山コンベンションセンター…分科会の一部(第4~第8分科会) |

| テーマ | 【全体会】 利用者の立場に立った業務の充実・拡大を目指して 【分科会】(詳細は下記「分科会の紹介」をご覧ください。) 第1分科会-創業支援・弁護士活用法 ~弁護士があなたの創業チャレンジをサポートします~ 第2分科会-法律事務所と企業内弁護士の関係 ~弁護士業務の構造変化~ 第3分科会-弁護士業務拡大に資する事務職員の養成と確保 ~事務職員能力認定制度の改革と活用方法~ 第4分科会-青少年アスリートのスポーツ権の確保と弁護士の役割 ~その心身の健康と安全を守るために~ 第5分科会-弁護士の専門化に向けて 第6分科会-自治体との新たな関係構築に向けて ~実践例と今後の展望~ 第7分科会-弁護士保険制度の発展とその可能性 ~幅広い分野に適用する弁護士保険における弁護士及び弁護士会の関わり方について~ 第8分科会-来るか!e裁判所という革命、そのとき弁護士は… |

| 主催 | 日本弁護士連合会 |

|

日本弁護士連合会ホームページより |

---スポンサードリンク---